A solo 46 años del desembarco europeo, España fundaba las primeras universidades del continente. Más de tres decenas de casas de altos estudios marcaron el inicio de una tradición educativa que no tuvo equivalente en otros imperios coloniales.

«La Universidad latinoamericana -nos decía ese gran pensador nacional de Nuestra América que fue Alberto Methol Ferré– tiene tan larga historia entre nosotros como la propia América Latina». En efecto, en ese mar de contradicciones, intereses dispares y grandes potencialidades que deparaban los territorios recién descubiertos por los españoles, se constituyeron en Nuestra América las primeras universidades.

Si a la fecha del descubrimiento de América por parte de los europeos, España tenía «el mayor número de universidades de Europa» en su territorio como nos confirma el mismo Methol Ferré, tan solo cuarenta y seis años después, España fundaba las primeras universidades en América: más de treinta en todo el período colonial. Dato curioso, ni el imperio portugués ni el británico ni el francés ni el de los Países Bajos -¡tan civilizados ellos!- fundaron universidades en alguno de sus dominios coloniales. La «leyenda negra» contaría otra historia.

«Se buscará en vano, en el resto del mundo colonial sometido al pillaje británico, holandés o belga –dice Jorge Abelardo Ramos-, una obra semejante a la establecida por España en América», más allá de las barbaridades cometidas extra muros por los conquistadores. «A diferencia de las otras potencias colonizadoras –completa Ramos- España había desdoblado su sociedad (y eso explica también la fundación de universidades): una de sus partes se asentó en América, dibujando así el rasgo positivo de la europeización».

Uno de esos rasgos positivos fue la universalización de la lengua española, que alcanzó una dimensión mayoritaria en América. La otra fue, en definitiva, su obligada inserción en la realidad americana a medida que fundaba ciudades a largo y ancho de América, produciendo la unificación territorial y jurídica, por un lado, y generando la gran fusión cultural y racial que nos dio origen como nuevo pueblo.

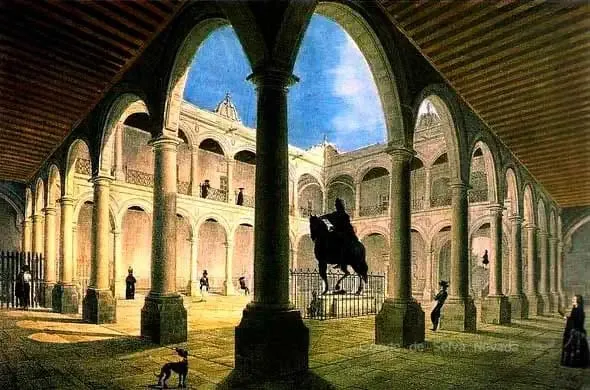

A comienzos del siglo XVI se fundaron en América siete universidades en total: la de Santo Domingo (1538), Lima (1551) y México (1551), entre las más importantes; en el siglo XVII –quince en total-, la de Córdoba, en el Río de la Plata (1613), Nuestra Señora del Rosario de Santiago, Chile (1619), la Javeriana de Santa Fe de Bogotá (1621), San Francisco Javier o Charcas (Chuquisaca) (1621) y San Carlos de Guatemala (1626), entre otras; en el siglo XVIII –en total nueve-, la de San Jerónimo de La Habana (1721), Caracas (1721), San Felipe, de Santiago de Chile (1738) y Asunción, Paraguay (1779), las más conocidas; mientras que al siglo XIX pertenecen las universidades de Mérida, Venezuela (1806) y León de Nicaragua (1812).

Aunque se lo intente sacar de nuestra historia y de nuestra memoria histórica y convertir nuestro pasado en un tabú, con lo que se impugna o se censura cualquier discusión al respecto y se nos impide conocer el origen de nuestra existencia e identidad como Nación y como pueblo, animémonos a atravesar ese océano de distancia y desembarquemos en nuestra propia historia todavía desconocida y negada incomprensiblemente -porque, querámoslo o no, esa historia es irremediablemente la nuestra-, en busca de las raíces y orígenes de la Universidad Latinoamericana.

La Universidad que viajó a América

Refiere el colombiano Germán Arciniegas en «El estudiante de la mesa redonda», que Cristóbal Colón hubo de ir a Salamanca «a exponer sus razones en el gran foco de la cultura española de todos los tiempos», tal la consideración y respeto que aquella Universidad imponía a religiosos y legos, a aristócratas y plebeyos, a propios y extraños. Salamanca era uno de los dos grandes modelos españoles de Universidad –el otro fue el de Alcalá de Henares- que impulsó la creación de las universidades en el Nuevo Mundo, y que los españoles intentarían, lógicamente, diseñar a su imagen y semejanza, arrogándose el mandato divino.

Paradójicamente, quien llegaba a Salamanca «con una completa erudición geográfica» y de mareante (conocedor de mares y defensor de la redondez científica de la tierra), quedaría «hecho polvo bajo los golpes que le propinan los unos con las Escrituras y texto de los padres de la Iglesia, los otros con silogismo». ¿Había dejado Salamanca de creer en la ciencia? ¿Había creído Salamanca alguna vez en la ciencia? Al parecer –según lo entendería Germán Arciniegas-, «la fama que parece desprenderse de sus claustros, no viene de ellos, adoctrinados por pusilánimes y frailes envidiosos». Por el contrario, «esa fama se afirma en las minorías rebeldes, perseguidas, en juventudes que han vencido la hostilidad académica y pasado por sobre las pasiones del ambiente». ¿Se comprobaba fehacientemente el aserto: «quod natura non dat, Salamanca non proestat»? Lo cierto es que «el hombre que llegó henchido de fe, seguro en su saber, a buscar refugio entre la gente de ciencia contra los príncipes obtusos» que se oponían a su aventura, debió alejarse «dejado de las últimas esperanzas».

Para fortuna de los mareantes, el foco del saber en aquel preciso, crítico y determinante instante de la historia –signo además del cambio de época-, había pasado al finalizar el siglo XV de Salamanca a Sevilla. La escuela de mareantes se había convertido en Universidad: una universidad «formada por los dueños de navíos, maestres, contramaestres, guardianes, marineros y grumetes».

Sevilla tenía así, lo que, según el colombiano Arciniegas, le corresponde a una verdadera Universidad: «ansiedad o curiosidad de los descubrimientos, valor de comprenderlos, disciplina, encaminada a ensanchar los panoramas del hombre», hecho que, aunque ya forma parte del pasado remoto, debería alegrar a los que abominan de la Edad Media y sus más negativas consecuencias.

De Sevilla a Salamanca se había abierto un abismo como el que actualmente existe entre la Universidad que América Latina necesita para descubrirse a sí misma y la Universidad de las palabras y los silogismos internacionales e internacionalistas, demasiado atenta a los paradigmas «globales» que la mantienen ignorante de sí misma y, por lo mismo, desunida y dominada, con algunas innovaciones modernizantes y progresistas que no hacen a lo sustantivo.

En aquella Universidad de mareantes –como que era esa Universidad plebeya- «se juntaban perdonavidas, truhanes, tipos azarosos y muchachos decididos. Las lecciones no eran sino horas de impaciencia frente a las naves. Todos los días regresaban de América gentes mordidas por el hambre o las bubas, mozos comidos por piojos y niguas, que habían errado meses y años alimentándose de raíces y platicado con los indios, aprendiendo dialectos e idolatrías».

Se decían cosas terribles del mundo descubierto. Pero en esa Universidad, en la que sería Maestro Américo Vespucio y que aquellos navegantes trasladarían en barco al mundo descubierto por los europeos, podríamos decir, parafraseando a Arciniegas, «nacía América por segunda vez».

Después, los codiciosos comerciantes, los heréticos frailes, los aristócratas españoles y las oligarquías criollas -blancas o mestizas-, transformarían a América en más de veinte deshilachadas naciones, y a la Universidad -hija de Salamanca o de Alcalá de Henares y no también de Sevilla-, en el témpano de ignorancia, europeísmo y elitismo intelectual que se propuso descongelar la Reforma Universitaria de 1918, guiada por el pensamiento innovador, democrático y latinoamericanista de Deodoro Roca y Saúl Taborda.